玉米收获前竟然都“疯了”!明年可要当心了

玉米收获前竟然都“疯了”!明年可要当心了

玉米马上成熟收获了,一个玉米种植户却发现他家的玉米却都“疯了”!临近收获的田块里,他家的玉米棒子是这样一种画风——

准备收获的玉米却突然遇到这种情况,不明真相的群众着实被吓了一跳,这是什么个情况呢?翻阅了相关资料,这就给大家科普科普——

疯顶病到底有多疯?

玉米疯顶病是一种影响玉米生产的潜在危险性病害。在我国的河北、宁夏、山东、江苏、四川、云南、湖北、辽宁、新疆和台湾等省、自治区发生,病菌可侵染玉米、小麦、水稻、高粱等多种禾本科作物和杂草,受疯顶病侵染的玉米一般不能结实。

同时,玉米疯顶病也是一种突发性病害。病菌常以游动孢子囊萌发形成的芽管或以菌丝从气孔进入玉米叶片内,在叶肉细胞间扩展,经过叶鞘进入茎秆,在茎端寄生,再发展到嫩叶上。生长季节病株上产生的游动孢子囊,借空气流动和雨水飞溅可进行再侵染。

玉米疯顶病还是一种系统性侵染病害,它是玉米霜霉病的一种,全生育期均可发病。病原菌是大孢指疫霉。菌丝细胞间生。孢囊梗和游动孢子囊消失迅速,常不易看到。藏卵器近球形至椭圆型,褐色,大小为65-95微米×64-77微米。雄器1-4个,侧生,淡黄色,大小为5-75微米×7-10微米。卵孢子球形、光滑、黄褐色,直径为51-75微米。

玉米植株感染疯顶病之后的整体症状

疯顶病的典型症状是:植株叶色较浅,有黄色条纹,叶片表面皱缩,叶脉向背面突起;顶部叶片卷曲呈牛尾巴状或龙头状,簇生或扭曲成团;有的病株矮小、过度分蘖或异常增高;雄穗增生畸形,小花叶化、簇生呈刺猬头或圆形绣球状;雌穗苞叶顶端小叶状增生,或分化为多个小穗,呈丛生状。果穗也变成一簇叶状厚叶或不结实。

病苗变为褐色,分蘖增多,6-10株簇生,病株矮化,节间缩短,多不育侧枝。

什么原因会引起“疯顶”?

引起发病的重要原因是气候条件。由于该菌传染和发生一定需要水。玉米苗期降水频繁,雨量偏大。暴雨造成低洼地带较长时间的积水,而疯顶病是达到土壤湿度饱和状态持续24-48小时,就能完成侵染,这是由于饱和的湿度使土壤中的卵孢子开始发芽并提供游动孢子活动的水湿条件,使其顺利到达玉米侵染点。

在生长季节,病株上产生的孢子囊借气流或雨水反溅传播蔓延,进行多次再侵染。

该病菌指疫霉玉蜀黍变种,属鞭毛菌亚门真菌。以卵孢子在土壤中越冬。翌春卵孢子在潮湿的土壤中萌发,产生孢子囊和游动孢子,侵入寄主的组织。

该病发生以种子内潜伏的菌丝体、杂草寄主上的孢子囊和病株残体及土壤中的卵孢子越冬,成为玉米发病的初侵染源。

该病一般以孢子囊萌发形成的芽管或以菌丝从气孔侵入玉米叶片。侵入后在叶肉细胞间扩展,靠吸器从细胞内吸收养分。然后经过叶鞘进入茎秆,并在茎顶端扩展,一直发展到嫩叶上。

孢子囊的形成和萌发对温度要求不严格,一般以20℃-25℃较为适宜,但湿度较高,特别是降水和结露有利于病害发生。

田间种植密度大,播种晚的玉米发病重。植株在苗期易于感病,成株期抗病性增强。马齿型玉米较硬粒型玉米抗病。

防治方法和补救措施?

疯顶病是以卵孢子在土壤中越冬,翌春卵孢子在潮湿的土壤中萌发,产生孢子囊和游动孢子,侵入寄主的组织,其菌丝完成系统发育。防治方法及补救措施要针对阻断病原物的传染进行治理:

①病田及时排水,在玉米苗期不可积水。

②选用抗病和耐病的品种。加强田间管理,合理密植,增施有机肥、钾肥,控制氮肥;雨季尤其是玉米苗期,如出现大雨,对低洼田或地段,应及时排除田间积水,降低田间湿度。重病田避免秸秆还田;玉米收获后及时清除田间病残体并集中销毁。

③种子处理:用2.5%咯菌腈(适乐时)悬浮种衣剂10-20 ml,加水500 ml,拌种10公斤。也可用35%瑞毒霉种子处理制剂(阿普隆35SD)按种子重量的0.3%拌种,或用其25%可湿性粉剂按种子重量的0.4%拌种。已经包衣的种子可以用甲霜灵可湿性粉剂,播种前略湿润种子,将药剂包上。

④药剂防治:在生长季节,可用其25%可湿性粉剂800倍液喷雾。其它药剂如25%甲霜灵可湿性粉剂。苗期喷2次药剂,有明显的控病效果。发病初期也可及时喷洒药剂,重点喷施茎基部。

⑤发病初期,可亩用60%灭克锰锌可湿性粉剂80-120克,对水50公斤均匀喷雾,或用90%三乙磷酸铝可湿性粉剂400倍液,或用64%恶霜灵可湿性粉剂500倍液喷雾防治。也可用50%瑞毒霉100克,对水100公斤喷雾防治,或用1:1:150的波尔多液,隔7天喷1次,连喷2次。

⑥对呈“牛尾巴状”的病株可用小刀划开扭曲部分,促使其抽穗。

⑦玉米收获后彻底清除并销毁病残体,铲除田边寄主杂草,深翻土壤,减少田间病菌量,以防病菌在田间扩散,并轮作倒茬,与非禾本科作物轮作,可选择豆类、棉花等。

-

- 绝对不能错过的10部豆瓣高评分电影,必看

-

2025-02-09 22:52:04

-

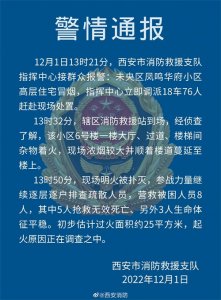

- 不可思议!西安发生火灾导致多人死亡,大火1楼烧到20楼仅需120秒

-

2025-02-09 22:49:48

-

- 中国95式自动步枪

-

2025-02-09 22:47:32

-

- 深圳华强北,曾经传说中亿万身价的陈金陵,如今的现状惨不忍睹

-

2025-02-09 22:45:16

-

- 金赛纶,从天才童星到被娱乐圈除名,她是怎么做到的?

-

2025-02-09 22:43:01

-

- 到底什么是无为?

-

2025-02-09 22:40:45

-

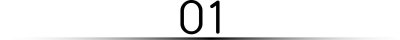

- 4.6级,5.1级!美国比珠峰还高的火山区地震频繁,要大规模喷发?

-

2025-02-09 22:38:29

-

- 长春市朝阳区概况

-

2025-02-09 22:36:14

-

- 相亲的婚姻靠谱吗?

-

2025-02-09 22:33:58

-

- 3年“败光”百亿,被王思聪嘲讽,如今稳坐行业第一:陈欧做了啥

-

2025-02-09 22:31:42

-

- 田归农真的爱南兰吗?并不是,田归农另有目的

-

2025-02-09 22:29:26

-

- “人体艺术油画”精选:乌克兰18张,美国11张,中国20张,请欣赏

-

2025-02-09 22:27:11

-

- 为什么孔雀东南飞?

-

2025-02-08 22:13:12

-

- 关于樱花的诗句25首

-

2025-02-08 22:10:56

-

- 回顾《暗黑破坏神》大天使泰瑞尔做过的蠢事,一次次让人智熄

-

2025-02-08 22:08:40

-

- 与曹云金离婚9个月,唐菀重返娱乐圈,晒出近照让人不敢认

-

2025-02-08 22:06:24

-

- 大海蛇真的存在?传说全身无鳞片,有3米粗20米长,宛如“水怪”

-

2025-02-08 22:04:08

-

- 国家海洋环境监测中心招聘24人

-

2025-02-08 22:01:53

-

- 航海王:草帽海贼团全员介绍

-

2025-02-08 21:59:37

-

- 全球十大时装设计师

-

2025-02-08 21:57:21

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 经济学家华生(经济学家华生的第一段婚姻)

经济学家华生(经济学家华生的第一段婚姻) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 蝼蛄为什么不能踩死(蝼蛄被一脚踩死有什么说法吗)

蝼蛄为什么不能踩死(蝼蛄被一脚踩死有什么说法吗) 「推文汇总」男主恋爱脑卑微舔/狗人设现言第一弹

「推文汇总」男主恋爱脑卑微舔/狗人设现言第一弹