北京的地名望京原意并非眺望北京 这名字盛传是乾隆皇帝所赐

北京的地名望京原意并非眺望北京 这名字盛传是乾隆皇帝所赐

古老的北京城,历史文化厚重,许多街道、城门和地名几乎都富含一段历史或传说,让后人说不尽、讲不够。本篇文稿想与大家分享一则有关北京望京名字的历史由来。

位于首都北京东四环的望京,濒临首都北京国际机场,这里人口密集,高楼大厦林立,公交、地铁、轻轨形成便捷的交通网,是北京城中一处非常繁华的现代都市区域。

(新望京街景)

搜索望京的历史,很会感到惊讶,它并非是在荒野上新建的城区,“望京”之名甚至比北京还古老。

人们熟知北京是六朝古都,早在宋辽时期,是辽的陪都,那时候称作燕京。

北宋沈括在他所著的《梦溪笔谈》中曾记载:京都东北五十里处有望京墩一座···。由望京墩而来的这个地名,是目前能查阅到的有关望京最早的文字记载。而北京这个名称是在明朝以后才有的,比望京的名字要晚几百年。

后人推测,当年沈括曾作为北宋朝廷的重臣出使辽国,参与北宋对辽和夏的防务,归程中一定在这里停留过,也一定登上望京墩瞭望过京城,要不然怎么会在他的著作里留下这一笔记载。

根据史书记载,沈括所言实际指的是辽代之事。辽代定都于中京(今内蒙古宁城),而把幽州(今北京)作为陪都之一。

清代于敏中所辑《日下旧闻考》及吴长元所辑《宸坦识略》中均记有"望京馆"。也有史料介绍,早在辽代,“幽州东北二十里有望京馆”。幽州,即今北京城前身,位置在今天的北京略西一点。而大望京村,位置在东直门外,确实位于京城东北。所谓望京馆,又称望京驿馆,相当于今日招待所、接待处之类,是进出京城的外籍使臣及四方来往客商住宿、就餐之地。

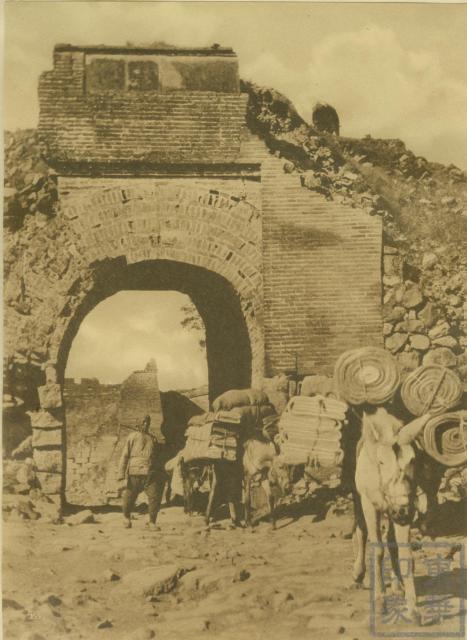

(北京老照片)

有史料说,当年的望京馆其实并没有建在现今的望京一带,而是建在望京东北十余里的孙侯(今孙河村)。孙侯与望京当时都处在通往幽州的交通要道上,孙侯更是位居温渝河(今温榆河)之南岸,是当时从东北方向进出幽州必经的重要渡口,也是兵家必争之地。村中曾设有瞭望敌方情况的土堡,孙侯原为孙堠。为了给南来北往的使臣提供宿息饮饯之所,辽代便在孙侯建立馆舍。始称孙侯馆,后改为望京馆。

如果说在辽宋时期让望京出名的是望京馆而不是望京墩,那么到了明代再次筑起的望京墩则让望京重新扬名。

明史有记载的望京墩建于明景泰元年(1450年)。这时的明朝边境很不安宁,北方蒙古族瓦剌部不断进犯,战事频发。明正统十四年(1449年)八月,英宗朱祁镇亲率五十万大军北上讨伐,却大败于怀来土木堡,英宗亦成为瓦剌军的阶下囚。英宗之弟朱祁钰随后即位(号称景帝),上台后首要之事便是重用兵部尚书于谦。正是于谦率领明军成功击溃兵临北京城下的瓦剌军。

明景泰元年闰正月,于谦为加强北京城防,给皇上上奏说:“京城四面,因无墩台瞭望,寇至不能知其远近及下营处,卒难提备,可用四面离城一、二十里或三十里筑立墩台,以便瞭望。”景帝批曰:“所言甚善。”随后令钦天监踏勘,画图送审。同年六月,总兵武清侯石亨再奏:“京城四面,宜筑墩台,以便瞭望。”不久,北京军民就在京城北面和东北面“筑德胜门双综铺及东直门外望京村墩台”。至于所建筑墩台的形状和规模,史书上没有记载。如果比照当年其他地方所筑墩台的形状,应是“高三丈,阔十二丈”左右。清代的《日下旧闻考》和《宸垣识略》对这座“望京村墩台”皆有提及。

但历经几个世纪的沧海桑田,望京墩早已不见了踪影。如今的望京人许多都不知望京墩为何物,只有望京村里的老人还记得,早年村南地头曾有一座土包,人称“单墩”,大概是望京墩的遗址。后来搞建设开发,将这一仅存的土包也推平了。

(网络图片)

无论怎么说,望京作为地名,的确已有近千年历史。关于其名称的故事,除了史册记载,民间也流传着一些传说。

一个传说讲,望京的名字与清朝乾隆皇帝有关。说是京东北这个村子有一条从村中穿过的小河,这条小河原本是一条古道,是清王朝早期皇族、显贵自京城往返承德避暑山庄必经之路。村北地形独特,中间隆起的高岗犹如龙形,东西两侧各有一土丘。一次,乾隆帝路经这里登上高岗,遥望京城方向,依稀可见东直门城门楼。于是,“龙心大悦”,遂将村庄正式命名望京。自此,望京作为村名,正式传开了。而村西一里之遥的一个小村落,也欲分享皇帝赏赐的殊荣,便自诩小望京。这才有了大望京村、小望京村之说。

另一个传说,则与古代征战有关。说是宋辽时代,燕京郊区曾发生多次激战。从东北的黑水、松辽平原入关的兵马,与来自江南水乡的军队争夺城池,你死我活,厮杀不断。将士们在异地他乡,都十分思念故土亲人,征战间隙纷纷登上高处,远望家乡。只听见有人一声大喊:“快看呀,望见京城了!”一时间,一传十,十传百,百传千,千传万……“望京”的名字便诞生了,也一直传到了今日。

看来。准确的理解“望京”最早之意应当是“眺望京城”,而不是今天的“眺望或观望北京”。

衷心感谢各位朋友阅览《掌心春秋》,如果您喜欢,可点击栏目右上角的提示“订阅”或“关注”。我们共同赏析历史趣闻,回忆历史往事…(声明:文中配图均源于网络)

-

- TF小黑屋凌晨更新?王源套路胖虎?千玺:王俊凯你偷看我牌?

-

2024-12-09 01:00:18

-

- 世界十大拳王出炉,阿里第二泰森第十,梅威瑟帕奎奥未入围

-

2024-12-09 00:58:02

-

- 食堂大锅菜1000道素菜(副菜)菜单笔记分享,最后一章

-

2024-12-09 00:55:46

-

- 奇景英超-超级葛朗台—阿森纳老板克伦克

-

2024-12-09 00:53:30

-

- 冬天开空调费电吗 冬天开空调一月多少电费

-

2024-12-09 00:51:15

-

- 四本经典完本牧场种田文,在蓝天白云下悠闲生活,成为逍遥牧场主

-

2024-12-09 00:48:59

-

- 邵晓峰《从耶鲁大学到国家画院》首发式暨精品展开幕

-

2024-12-09 00:46:43

-

- 开国元帅叶剑英之子,从普通的车间工人做到广东省长,常吃大排档

-

2024-12-09 00:44:27

-

- 公安局局长当“黑老大”,他所在的公安局也上了被告席

-

2024-12-09 00:42:11

-

- 春天做饭不用愁,分享8道家常菜做法,鲜香美味超下饭,营养健康

-

2024-12-09 00:39:55

-

- 宝可梦No.290,No.291,No.292-土居忍士,铁面忍者,脱壳忍者

-

2024-12-09 00:37:40

-

- 正宗雪菜肉丝面的家常做法,看完自己就可以在家做,一碗不够吃!

-

2024-12-09 00:35:24

-

- 董卿经典语录合集

-

2024-12-09 00:33:08

-

- 不同时期的柬国美女,了解一下

-

2024-12-09 00:30:52

-

- 她是最美仪仗队队长:是父母的骄傲 山东的骄傲 更是国家的骄傲

-

2024-12-09 00:28:36

-

- 全球十大维密天使排行,有你喜欢的女神吗?

-

2024-12-09 00:26:21

-

- 盘点隋朝十大名将(上)

-

2024-12-09 00:24:05

-

- 假面骑士Eternal,堕天的神明,W最强黑暗骑士

-

2024-12-09 00:21:49

-

- Java设计模式之观察者模式

-

2024-12-09 00:19:33

-

- 中国研发全球首艘深海挖矿船一天租金130万可在海下2000米深作业

-

2024-12-08 15:41:22

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片)

乔任梁被吊起来的照片(乔任梁被吊着的图片) 呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况

呼兰大侠就是杨中山呼兰大侠案真实情况 俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史)

俞敏洪妻子照片(俞敏洪的婚史) 20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样

20款棒针编织帽子,非常好看又实用,织女们收藏!附10款图样 收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁)

收音机十大名牌(收音机十大名牌第一名是谁) 杨子父亲(杨子父亲最新消息)

杨子父亲(杨子父亲最新消息) 经济学家华生(经济学家华生的第一段婚姻)

经济学家华生(经济学家华生的第一段婚姻) 4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步

4本都市YY种马文,萝莉控御姐控应有尽有,每一本后宫至少30起步 蝼蛄为什么不能踩死(蝼蛄被一脚踩死有什么说法吗)

蝼蛄为什么不能踩死(蝼蛄被一脚踩死有什么说法吗) 「推文汇总」男主恋爱脑卑微舔/狗人设现言第一弹

「推文汇总」男主恋爱脑卑微舔/狗人设现言第一弹